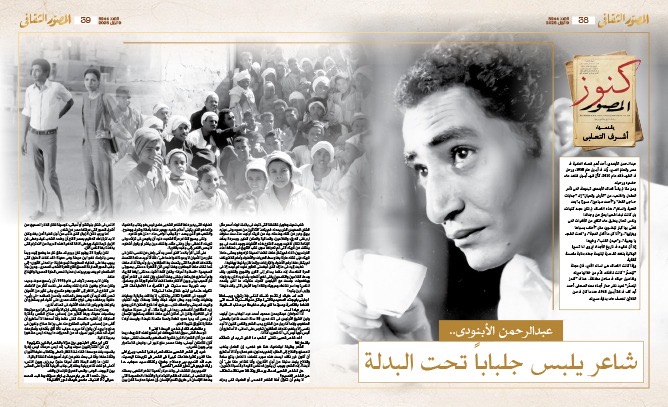

شاب نحيف وطويل كالنخلة التى تنبت فى بلادنا، لونه أسمر مثل الشاى الصعيدى الذى يدمنه، لم يتعدَّ الثلاثين من عمره، وفى عينيه بريق يعبر عن قلقه وضحكه جاء من قريته أبنود، منذ ست سنوات لیغنى العرق، والفلاحين، والساقية والمكن الداير. وبسرعة بدأت الإذاعة تنقل أغانيه، ويردد الشارع هذه الأغنيات ووجد نفسه فى جو يختلف عن قريته التى لم تعرفها سوى كتب التاريخ فى نضالها ضد الفرنسيين، لكنه لم يتخلَّ عنها، كانت المدينة تراه وهو يمشى حاملا قريته على كتفه مارقًا بها وسط العربات، والأضواء وأمام الفاترينات، لم يتخلَّ عنها رغم الأضواء والإغراءات، وإنما ظل يغنيها ويغنيها.

ذهبت إليه فى منزله الذى أجهدنى العثور عليه، لم أجده إلا فى المرة الخامسة، إنه دائما يسافر إلى القرى والنجوع والكفور، يقف وسط الفلاحين والكادحين يغنى لهم أشعاره بأسلوبه الذى يعرفونه ويفهمونه، جلست مع الأبنودى لأعرف حكايته، ما الذى يقدمه للناس؟ وما سر نشاطه وحيويته وقلقه؟ وما الأرض التى يقف عليها؟ وإلی أین يتجه؟

قلت له: عليك أن تقدم نفسك للناس بلا رتوش، وببساطة أجابنى بلهجته الصعيدية التى لم تنَل منها السنوات الست التى قضاها بالقاهرة، وصوته الذى يشبه خليطًا من عذاب الساقية، وهدير مياه السد:

أنا المواطن عبدالرحمن محمود أحمد عبد الوهاب من أبنود، وابن الشيخ الأبنودى فى قنا، عمرى 30 سنة، لست شاعرا بالمعنى المفهوم، وإنما أنا رجل من الشارع يحب الشعر والناس الذين لا أجد نفسى إلا بينهم، كلمات المثقفين تخرس على لسانى، لا أستطيع أن ألبس ثوبا ليس لى، أنا شعرى، أنا أنا.

أنت شاعر شعبى، تغنى للشعب ما الذى تريد أن تحققه بأشعارك؟

الشعر وظيفة اجتماعية، هذا هو فهمى، إن العامل يذهب للمصنع، والفلاح إلى الحقل، إنهم يعملون، هم عمال، وأنا لا أستطيع أن أكون غير ذلك، ليست هذه مجرد كلمات، فالعامل ينتج سلعة والفلاح ينبت سنبلة من أجل الآخرين، وأنا كشاعر ماذا علىّ أن أنبت؟!. إنه الشعر، ويجب أن يكون له نفس القيمة بالنسبة للآخرين.

هل للشاعر الشعبى أهداف ووسائل وثقافة معينة قد تختلف عن الشاعر الفصيح؟

لا يهم أن تكون أداة الشاعر الفصحى أو العامية، لكى يدرك قضاياه التى يعبر عنها الشاعر الشعبى عندى ليس هو يكتب بالعامية، وإنما هو الذى يتبنى أحلام شعبه، ويعبر عنها بأمانة وشرف ووضوح. والشعب هو الذى يحدد - بالجانب الواعى منه - مَن هو شاعره.

ولكى يصبح الشاعر مرآة لشعبه، عليه أن يغوص فى تراثه، وفى تاريخه النضالى، وأن يعانى مثله. ولذلك حين ينشر أو يقول أشعاره، لا يحس الناس إلى جانبه بالغربة.

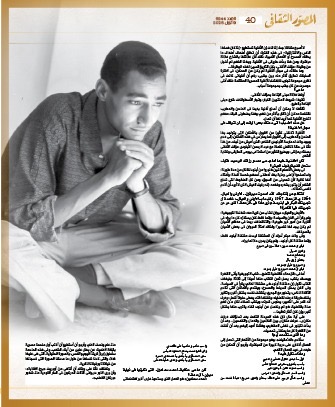

على أننى أقرأ بالحدّ الذى أحس به أنى راضٍ عن نفسى، لكن فى كثير من الأحيان لا يبدو ذلك واضحا علىّ، فأنا لا أجيد صناعة التحدث بالكلمات العظيمة التى يتحدث بها المثقفون، بل وأحيانا أخاف منها، كما تخاف منها الجماهير، وهذا ليس لأن القاهرة حددتنى بصورتى الصعيدية -الساذجة أحيانا- ولكن لأنها أشياء حملتنى إياها القرية، ولم أستطِع هزيمتها بداخلى وهذا أفضل، وإن كنت فى الشعر أمزق كل الحجب بينى وبين الأفكار مهما كانت أنا أمام الورقة عارٍ، وصادق.

بعد تجربة ست سنوات فى القاهرة، ما الانطباعات التى تكونت عند ابن أبنود خلال هذه السنوات؟

الوجوه فى القاهرة تتلاقى وتختفى، لا علاقات حقيقية ببدايات ونهايات وإنما وجه يطل عليك فجأة، وأهلًا وسهلًا، وإيه الاخبار، وقريت قصيدتى، وأعملك شای... ويخرج، أما خارج المكان الذى وضع فيه المثقفون أنفسهم.. ربما فى قرية مثلا.. أو فى مدينة صغيرة، أو فى القاهرة، ولكن فى أماكن أخرى منها، فهناك يستطيع الإنسان أن يحس أنه يحيا عمره قطعة واحدة متصلة نابضة، وليست أيامًا متناثرة كأوراق نتيجة العام.

وما انطباعاتك أيضا عن الوسط الفنى؟

الوسط الفنى سوق لها شروطها، لم أخضع لهذه الشروط، ربما كنت من أقل الشعراء الذين نشروا قصائدهم بالصحف، لكننى حينما أنزل للأماكن أجدنى، وهذا مصدر دفع كبير لى، وفرض للاستمرار بينى وبين نفسی.

نعود إلى الشعر الشعبى هناك شعراء غنوا للشعب، وبرزوا فى هذا الفن وكانوا علامات كبيرة فى الشعر فى تاريخنا الحديث، عبد الله النديم، بیرم، صلاح جاهين، وكذلك سيد حجاب.. ما رأيك فيهم وفى تطور الشعر الشعبى؟

النديم رجل اكتشف فى وقت مبكر أهمية الشعر الشعبى بصفته دليلا للشعب فى كشف المظالم الاجتماعية والأخطاء المقصودة التى يضعها الإنسان فى طريق تقدم الإنسان. إن عملية ممارسة الفن بين الناس فى شكل بلياتشو أو أدباتى، كوسيلة لنقل الفكر الصحيح، من أشرف الصور التى عرفتها مصر عن شاعر.

أما بيرم، فكان الزجال الذى عُذِّب من أجل قضية آمن بها، وكان لا بد لارتباطه العظيم بمصر القاع أن يعلمه الشعب كيف يعطى فن الزجل قيمة فنية، ويعطى اللغة العامية هذه الدرجة من الاحترام التى يعاملنا بها الناس الآن.

لكن بثورة 23 يوليو كان بيرم قد حقق كل ما يطمح إليه، وبدأ يحس بالراحة، فهو ابن مرحلة وعى معينة، لقد كانت الحلول التى يجيب بها على قضاياه المطروحة تبدو هزيلة -بالمعنى الثورى- إلى جانب الصور الصارخة الصدق لقاع قاهرة الشعب المصرى.. وحين جلا الاستعمار، لم يعد بيرم يواصل عملية فحص الحارة المصرية والإبلاغ عنها.

وكان لا بد ومصر تُولد فى عام 1956، أن يُسمع صوت جديد، وكان صلاح جاهين شاعرا، لكنه يعتمد على نفسه أكثر من الاعتماد على الشارع فى النظر إلى الأمور، وهو متسرع، وفى كثير من الأحيان تحس أنك تريد أن تعيد بعض قصائده. وأحسن قصائده -فى رأيى- «غنوة برمهات» وهى نواح مثقف مصرى على أشياء لم يستطِع أن يكونها، ولم يكرر غناء هذه الأشياء فى قصائد أخرى.

وصلاح منذ مدة طويلة يكتب ارتجالا وأغانيه فى الراديو مرتبطة بمناسبات معينة، وبها الكثير من إحساس صلاح الخاص بالفترة السابقة، إن أغانيه متقدمة، لكنى دائما وأنا أسمعها لا أستطيع أن ألغى من إحساسى الجانب المتفرج منه على براعة صلاح جاهين فى صنع ما يريد أن يقول أنا سید حجاب، فأنا أثق بأشعاره وأحترمها، أعرف أنه شاعر كبير أصيل، له من المميزات ما يجعله ليس مشهورا بدرجة كافية.

لكن أين مكان الأبنودى بين هؤلاء الشعراء الذين ذكرتهم؟

إن فن الاشتراكيين سوف يبقى، إنه ليس مرحلة، ليس زهرة بانسيه، بنت موسمها، لكنه نخلة تظل تعطى وتتعاقب عليها الأجيال وتأخذ منها، وأنا فى بحث دائم عن كيف أصبح هذه النخلة الباقية.

لكن، ما زالت البدلة تقف أحيانا حاجزا بینی وبين الناس، أتمنى لو كنت شاعر ربابة يملك إلى جانب الربابة القدرة على المشى بين البيوت.. الوعى، والحب العميق للإنسان والغد.

- بين «تحت الشجر يا وهيبة» و«ارفع صوتك وطالب» قدمت حوالى 90 أغنية.. ما مدى فهمك لدور الأغنية؟

لا أصبح متفائلا جدا، إذا قلت إن الأغنية تستطيع -إذا كان هدفها الناس والاشتراكية- فى هذه الفترة، أن تحقق أضعاف أضعاف ما يحققه المسرح أو الأعمال الأدبية، ذلك لأن علاقتها بالشارع علاقة مباشرة، ومن هنا بدأت طريقى فى الأغنية. وبهذا الفهم لم أخجل من وظيفة، مؤلف الأغانى، بكل التاريخ السيئ لهذه الوظيفة...

وما حققته فى مجال الأغنية لم يكن من الممكن، فى الفترة السابقة، تحقيق أكثر منه بين جانبى، رغم أن أغنياتى كانت فى نظرى مجموعة تجارب للاهتداء للأغنية المصرية المفتقدة، ذلك أننى حوصرت من كل جانب بمجموعة أسباب.

ما هى؟

أولها علاقة مبنى الإذاعة بمؤلف الأغانى.

ثانيها: شروط المنتجين الكبار، وتجار الأسطوانات، خارج مبنى الإذاعة بالطبع.

ثالثها: لا يمكن أن أصنع أغنية بعيدا فى الملحن والمطرب، فالكلمة ممكن أن تقال بأكثر من فهم، وهذا يضطرنى للبقاء معهم لتخرج الأغنية كما أريد لها أن تصل.

هل هذه الأسباب التى دعتك بعض الوقت إلى أن تتوقف فى مجال الأغنية؟

الأغنية تكلفنى كثيرا من القبول بالأماكن التى يتواجد بها الملحن والمطرب، إلى القبول لما يمارَس فى هذه الأماكن، إلى عدم وجود وقت لممارسة الأبنودى الشاعر، الذى أعيش من أجله. من هنا فأنا فى حالة تناقض كاملة مع عبد الرحمن الأبنودى مؤلف الأغانى بصفته يمزقنى، ويضيع الكثير من استمتاعى بيومى الحقيقى، وكتابة الشعر.

لكن الأغنية -فيما أعلم- هى مصدر رزقك الوحيد، فكيف ستحل قضية رغيف العيش؟

لى بعض الأعمام الذين هاجروا من أبنود للقنال من مدة طويلة، واستصلحوا أراضى رملية بها، أعطانى أحدهم خمسة أفدنة، وأعتقد أنها كافية لأن تحمينى من السوق، ومن كل الضغوط التى تدفع الشاعر أن يتاجر بشعره وفهمه، إنه رغيف العيش الذى لا أريد أن أقدم نفسى ثمنا له.

لنتكلم عن إنتاجك. لقد أصدرت ديوانين: «الأرض والعيال» 1964 و«الزحمة» 1967 ولنبدأ بـ«الأرض والعيال»، خاصة أن تجربتك البكر فى أبنود. ثم نرى ماذا فى «الزحمة» الذى هو عن تجربتك فى القاهرة؟

«الأرض والعيال» ديوان لشاب من قرية معه شهادة التوجيهية، ولم يقرأ فى الفن والسياسة، وإنما فقط كان يستفزه كل ما يراه فى القرية من أمور غير طبيعية، والتناقضات، ربما فى معظم الأحيان لم يكن يجد لها تفسيرًا ولذلك امتلأ الديوان فى بعض الأحيان بالصرخات.

وفى وقت مبكر أدرك أن المشكلة ليست مشكلة أبنود فقط، وإنما مشكلة كل أبنود.. ولم يكن يدرى حلا لما يراه.

أباى لو شفت عيون الفلاحين فى الجوع

وأنين العيال

وضفادع هتمة

بتقلق أروق بال

والجوع والليل لإخوات

أباى لو شفت الجوع والليل إخوات

أما فى «الزحمة» فالقضية تتضح... شاب التوجيهية يأتى القاهرة ويمسك بكتب، يصل ثمن الكتاب منها أحيانا إلى ثلاثة جنيهات، الكتب تقول إن مشكلة أبنود هى مشكلة العالم، يقرأ فى السياسة. وفى الفن يدخل السينما والمسرح، ويلتحم بالأماكن التى تقدم الثقافة للناس، يتحاور مع الجميع، يكتشف نفسه بشكل أكبر، وتتغير بذلك طريقة عرضه لقضاياه، وكذلك لغته، يعطى حلولا أشمل، يعرف أنه قادر على التعبير، يمارس قدرته، ويكتب قصائد لكل مَن لهم صلة بالقضية، هو لم ينفصل عن أبنود، لكنه يقترب منها بشكل أكبر، وإن كان أكثر تعقيدا...

على أية حال فإن هذه المرحلة انتهت بعد تساؤلات عرفت مكانی.. عرفت مكانی بين الفلاحين والعمال والكادحين.. بعد أن بدأت تتبلور فى ذهنى المفاهيم، وهأنذا أعود إليهم بعد أن أخذت من القاهرة كل ما يمكننى تحصيله.

وما الذى ستقدمه لهم؟

سأقدم «العُماليات»، وهو مجموعة من الأشعار التى تحمل إلى العمال أفكارى على درجة كبيرة من المباشرة، وأرجو أن أتمكن من طبعه فى عيد العمال القادم.

وماذا ستقول فيه؟

أول ما نبدى القول نصلى ع النبي

باحب بلدى ويسكرنى الغنا والناس

وأحب صوت المكن لما يكون داير

وأحب قمح السنابل وأعشق الدراس

وأحب شال الربيع على كتاف بستان وأغوى صريخ النباتا تحت سن الفاس

وأحب عالم، وعالم باللى ناقصني

وأى فكرة صحيحة ع الخدود تنباس

مدى الخطاوى يا بلدى يا ضحكتى الحرة

مدى الخطاوى يا بلدي، وانتى شايلة الناس

لكن ما هى حكاية «أحمد سماعين» التى ذكرتها فى نهاية ديوان «الزحمة»؟

«أحمد سماعين» هو العمل الذى يستحوذ علی أكبر اهتماماتى منذ عام ونصف العام، وأرجو أن أستطيع أن أكتب أول ملحمة مصرية باللغة العامية، عن بطل عادى من أبناء الشعب. وفى هذه الملحمة سأحاول إبراز قريتنا اليوم والأمس، بالصورة الحقيقية. التى هى عليها فعلا، والتى كدنا ننساها من طول ما صدقنا الصورة التى نسجناها من خيالاتنا ورغباتنا للقرية.

وكذلك، فأنا على وشك أن أنتهى من أوبريت «برج الغلابة»، وأن يرى النور دیوانى الثالث المركون فى الدار القومية منذ شهور «بركان الغضب».