صعود قوة جديدة في النظام الدولي، عادة ما يؤدي إلى الصدام بين القوة المتحدية الصاعدة والقوة المهيمنة التقليدية، وهو ما يدفع نحو الحرب؛ لأسباب عديدة، من بينها استباق التغيير في النظام الدولي، أو سوء التقدير للقدرات والنوايا، وهذا ما يشهده العالم اليوم بين الصين وروسيا وحلفائهما وبين أوروبا وأمريكا حلفائهما، الأمر الذي يشكل تحديا معقدا ومركبا للأمن العالمي وأيضا الاقتصاد العالمي.

الباحثة منى مصطفي ترصدر وتحلل في دراستها "تأثير معضلة الأمن الإقليمية على الصعود الآسيوي" والمنشورة في دورية حالة العالم في التي يصدرها مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية بالإمارات، الارتباط بين الأمن الإقليمي وتحولات بنية النظام الدولي، مؤكدة أن العصر الآسيوي قد يحكمه الصراع على قيادة النظام الدولي بين الدول غير الراضية عن الوضع الراهن والراغبة في استعادة الأمجاد لإمبراطورية لإرثها الحضاري.

وموضحة أن عبارة "يتحكم الأمن في مستقبل آسيا" تلخص واحدا من أهم مشروطيات تحقق نبوءات "القرن الآسيوي" التي تفترض انحسار الحضارة الغربية الأنجلوسكسونية في الأمد المنظور، وصعود قوى بديلة آسيوية بمنظومة قيم مغايرة إلى صدارة النظام العالمي، فعلى الرغم من امتلاك القوى الرئيسية بالقارة القدرات والإمكانات التي تكفل لها تحدي الوضع الراهن في النظام الدولي، فإن انخراطها في صراعات إقليمية واستقطاب ممتد، يكبح قدرتها أو يؤخر في أحسن التقديرات قدرتها على المنافسة على صدارة النظام العالمي.

تكشف مصطفي أن ثمة علاقة وطيدة بين الأمن بالمفهوم العسكري، الأمن الاقتصادي، لذا فإن التحولات الاقتصادية الكبرى يمكن أن تقود إلى تغييرات في التوازن العالمي للقوة؛ ما يؤدي إلى فترات من الصراع والتحول، بمعنى أن الصعود الاقتصادي لكتلة معينة قد يؤدي إلى تحوالت صدامية واضطرابات.

تؤثر على استقرار النظام العالمي ككل. والفكرة هنا هي أن الارتباط بين الأمن الإقليمي وهيكل النظام الدولي ليس مجرد معادلة ثنائية القطب، وإنما تعد منظومة متكاملة، تتضمن عوامل متعددة وشبكات للتأثير المتبادل تشمل العديد من الفاعلين، سواء الدول أو الفاعلون من غير الدول.

والأهم هو الاعتماد المتبادل المركب بين الفاعلين في إطار هذه المنظومة الشبكية، بما يعني أن التهديدات الداخلية في دولة معينة تنتقل عبر الحدود لتؤثر على حالة الأمن الإقليمي ككل، ومن ثم تؤثر على الأمن العالمي.

وتضيف أن الصعود الآسيوي في النظام الدولي هو محصلة نهائية لحالة الأمن الإقليمي التي تتصل بصورة وثيقة بالاضطرابات الداخلية والتفاعات الإقليمية، واستدامة النمو الاقتصادي وتأثير القوى الدولية الرئيسية على النظام الإقليمي، ومدى فاعلية التعاون والتكامل الإقليمي وترتيبات الأمن الجماعي، وحدة الاستقطاب بين القوى الآسيوية الرئيسية.

وتوضح مصطفى أن مصطلح ”الصعود الآسيوي“منذ النشأة، كان سياسيا بامتياز تعبيرا عن رؤى مختلطة بين التبشير بمستقبل "غير غربي" والتحذير من "نهاية الحضارة الغربية“ الأنجلوسكسونية؛ ففي منتصف الثمانينيات، ومع ظهور "النمور الآسيوية"، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي توظف المصطلح في جلسات استماع، وهو ما تواكب مع ظهوره خلال اجتماع الزعيم الصيني دينج شياو بينج ورئيس الوزراء راجيف غاندي من الهند؛ حينما أشار الزعيم الصيني إلى أن التبشير بأن القرن القادم سيكون قرن آسيا والمحيط الهادئ ليس دقيقا تماما.

ووفقا لـ "باراج خانا" في كتابه "المستقبل آسيويا: النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين" فإن "القرن الأمريكي" بدأ ينحسر فعليا تاركا المجال لـ "قرن آسيوي جديد" يقوم على مركزية القوى الصاعدة بالقارة، وفي صدارتها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية".

وترى أن هذه المقولات تستند إلى مؤشرات تجميعية تتعامل مع القارة الضخمة ككتلة واحدة، مثل تفوق القارة في المساحة على جميع قارات العالم بما يقدر بنحو 30% من إجمالي مساحة اليابسة في كوكب الأرض، وتصدرها من حيث عدد السكان في العالم بإجمالي 4.77 مليار نسمة بما يعادل نحو %60 من إجمالي سكان العالم. العدد الضخم من السكان يعني سوقا استهلاكية ضخمة، وقوة عاملة كبيرة، يضاف لذلك النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي للقوى الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، واعتبارها "مصنع العالم"، والمركز الرئيسي لعمليات التصنيع والتجارة في العالم، بالإضافة إلى التحضر السريع لدول القارة، والطلب المتزايد على الخدمات والبنية التحتية والاستثمار الضخم في البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.

وتشير مصطفى إلى أنه على الرغم من هذه الصورة المشرقة، فإن مصطلح "الصعود الآسيوي" يعبر عن رؤى تتفاوت بين "التفكير بالتمني" و"الفزعات السياسية"؛ نظرا إلى عدة اعتبارات أهمها تجاهل التفاوتات الكبيرة داخل القارة نفسها من حيث الاقتصاد، والتنمية، والسياسة.

دول مثل اليابان وسنغافورة تتمتع بمستويات عالية من الدخل والتطور التكنولوجي، بينما تواجه دول أخرى مثل أفغانستان وميانمار تحديات تنموية وسياسية جمة.

إن آسيا ليست كيانا واحدا؛ فالتوترات الجيوسياسية قد عمقت الانقسامات والاستقطاب المحتدم في القارة والتنافس على الموارد، والنفوذ الإقليمي والصراعات الحدودية المتعددة والتحالفات المتعارضة.

ومن ثم يصبح الصعود الآسيوي، وفقا لهذا التيار النقدي، رهنا بالتكامل الإقليمي والتعاون المتعددة الأطراف.

وفي المجمل، فإن الرؤية الأقرب إلى التحقق هي صعود بعض القوى الآسيوية، ودفعها باتجاه تغيير النظام الدولي الراهن ليصبح أكثر تمثيلا لمصالحها وقيمها ورؤيتها لمستقبل العالم، وفي صدارة هذه القوى الصين والهند واليابان، وفقا للترجيحات السائدة.

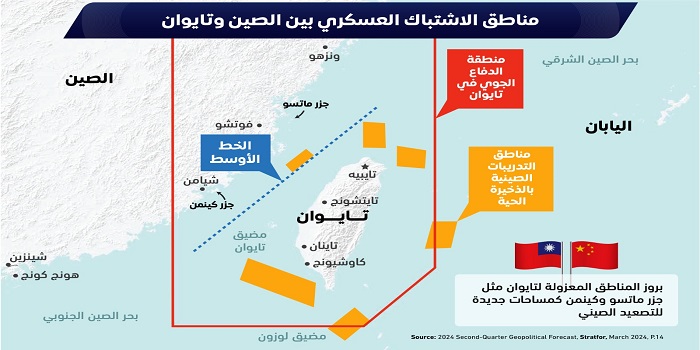

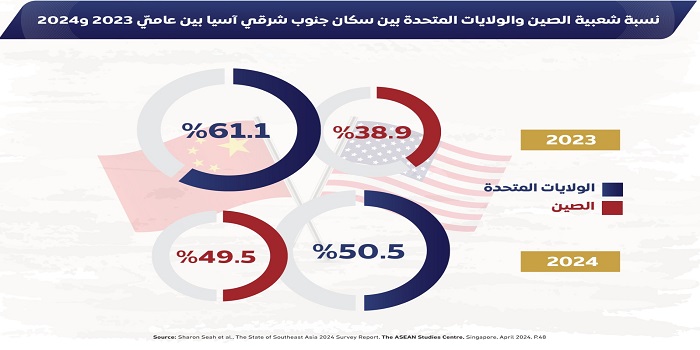

وحول إمكانية الانجراف إلى مواجهة أمريكية – صينية، تقول إن الصراع يعد المحرك الأساسي لتحول القوة في النظام الدولي، فالتحذيرات من فخ ثيوسيديدس لم تنقطع منذ بداية الصعود الصيني اقتصاديا، والمقصود به تفجر صدام عسكري محتمل بين واشنطن وبكين في قلب آسيا؛ ما يؤدي إلى حرب شاملة بين القوتين العظميين.

فأمريكا تسعى إلى محاصرة الصعود الصيني من خلال استراتيجية الاحتواء عبر شبكة تحالفات أمنية مع القوى الآسيوية التقليدية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ودفع حلفائها من خارج القارة إلى الانخراط في ترتيبات الأمن المضادة للصين، على غرار اتفاقية "أوكوس" بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا التي تضع الأساس الأمني والعسكري لمواجهة طويلة الأمد مع الصين في "الهندوباسيفيك".

وتعزز أمريكا أيضا الشراكات الإقليمية مع دول القارة، مثل الهند وفيتنام والفلبين وتايلاند، لمواجهة التمدد الصيني في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، وحصار تحركات الأسطول الصيني في الجوار الجغرافي المباشر لعرقلة محاولات السيطرة على المنطقة، من خلال بناء الجزر الصناعية وتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.

ولا يتوقف الصراع بين الدولتين عند حدود التحالفات والتحركات العسكرية، بل يشمل حربا تجارية واقتصادية محتدمة، ومحاولات للتدخل في التفاعلات الداخلية، وقيودا تكنولوجية لمنع حصول الصين على تكنولوجيا متقدمة في مجال أشباه الموصلات، وتهديدات صينية بمنع تصدير "العناصر الأرضية النادرة".

وتتوقف مصطفى مع بؤر الصراع الإقليمي في آسيا حيث مؤكدة أن القارة الآسيوية تعد ساحة للعديد من بؤر التوترات والصراعات الإقليمية والمحلية، ويتصدرها النزاع الهندي الباكستاني على إقليم كشمير المستمر منذ عقود باعتباره الصراع الإقليمي الأبرز في جنوب آسيا؛ حيث تتكرر الاشتباكات بين الطرفين على طول خط السيطرة من آن إلى آخر، بالإضافة إلى نشاط الفاعلين المسلحين من غير الدول.

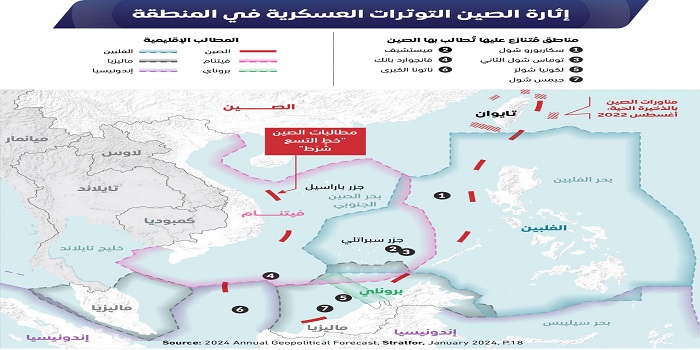

وعلى مستوى آخر، تشتعل الصراعات الحدودية بين الصين ودول الجوار على مستويين؛ أولهما النزاعات البحرية التي تشمل مواجهات عسكرية متقطعة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي؛ بسبب النزاع على جزر سبراتلي التي تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وقواعد عسكرية بها لإثبات سيادتها عليها، كما تتنازع الصين مع فيتنام وتايوان وماليزيا وبروناي على هذه الجزر ونطاقات السيطرة في بحر الصين الجنوبي.

وفي بحر الصين الشرقي، تتنازع الصين واليابان على سينكاكو/دياويو؛ ما يثير توترات متكررة بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا في الاستفزازات العسكرية والدبلوماسية من الجانبين، مع إصرار كل طرف على أحقيته في السيطرة على الجزر.

وعلى المستوى البري، لا يزال النزاع الحدودي بين الهند والصين في منطقة لاداخ يشكل مصدر قلق كبير؛ فقد شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والصينية في يونيو 2020 أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين، وأثارت مخاوف من تصعيد عسكري واسع النطاق؛ حيث تتكرر الاشتباكات بين قوات الطرفين في المنطقة المنزوعة السلاح.

ومن جانب آخر هناك الهجمات الإلكترونية والتجسس الصناعي والتدخل في الانتخابات، تحديات متزايدة للأمن السيبراني في آسيا، خاصة في ظل التنافس التكنولوجي المحتدم بين القوى الكبرى؛ فقد أصبح الفضاء الالكتروني ساحة جديدة للصراع بين الدول، مع تزايد استخدام أدوات مثل برامج الفدية، وهجمات حجب الخدمة الموزعة "DDoS " والتضليل المعلوماتي لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، وترعى بعض الحكومات، مثل كوريا الشمالية، عمليات متكاملة للجريمة السيبرانية لأهداف تحقيق مكاسب مالية تقدر بمليارات الدولارات لتمويل برامج التطوير العسكري؛ فنشاط الوحدة 180 للاختراقات السيبرانية في بيونج يانج يكشف عن تفاقم تهديدات الأمن السيبراني المدعوم من الدول.

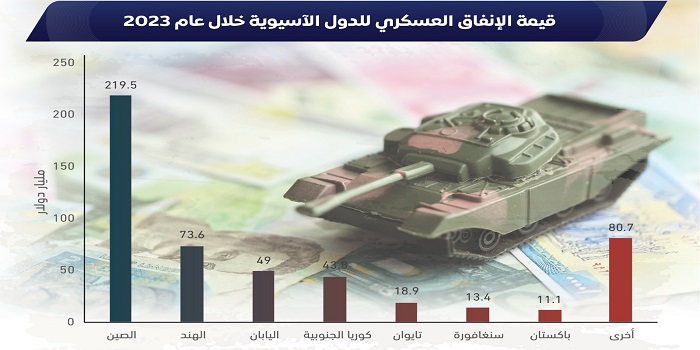

وترصد مصطفى أن الصين زادت ميزانيتها العسكرية لتصل إلى نحو 219.5 مليار دولار، وكشفت الأخيرة في مارس 2024 عن خطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% ليصل إلى 233 مليار دولار، وتوازى ذلك مع زيادات متتالية في ميزانيات الدفاع التايوانية واليابانية والكورية الجنوبية خلال الفترة نفسها.

وفي حين أن هذه الزيادة في الإنفاق العسكري تعكس جزئيا مخاوف أمنية مشروعة، فإنها تأتي على حساب تمويل أولويات التنمية الملحة، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق ارتدادات هذه الصراعات على منطقة الشرق الأوسط، تلفت إلى أن الاتصال الجغرافي يؤدي إلى انتقال تأثيرات الصراعات في الشرق الأوسط إلى آسيا عبر مسارات متعددة، ليس أقلها تأثر إمدادات الطاقة الحيوية من المنطقة إلى آسيا؛ حيث تؤدي تهديدات ميليشيا الحوثيين للملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، والتهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، إلى اضطراب تدفقات الطاقة إلى دول آسيا الرئيسية، وخاصة الصين والهند، وهو ما يمثل تهديدا جيوسياسيا ضاغطا على هذه الدول، وهو ما يتصل بالحرب الدائرة في قطاع غزة، والصراع الإقليمي بالوكالة المستعر بين إيران وحلفائها الإقليميين في لبنان واليمن والعراق وسوريا وإسرائيل.

وتخلص مصطفى إلى أن الاضطرابات الأمنية في آسيا تشكل تهديدا جديا لمسيرة الصعود الآسيوي وتطلعات المنطقة في لعب دور قيادي على الساحة العالمية؛ فالتكلفة الباهظة للصراعات والتوترات الإقليمية لا تقتصر على الخسائر المباشرة في الأرواح والممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل تقويض الجهود الإنمائية، وإعاقة التكامل الاقتصادي، وتثبيط الاستثمارات الأجنبية، وزعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ولكي تتمكن آسيا من تجاوز هذه التحديات والانطلاق نحو صدارة النظام العالمي، فإن الأمر يتطلب مشروطيات متعددة؛ فوطنيا يتعين على الدول الآسيوية تبني استراتيجيات شاملة تركز على معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، وتعزيز الحكم الرشيد، وتمكين المجتمعات المحلية، وتسخير الموارد في خدمة التنمية المستدامة.

وإقليميا، فإن تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.

ويتطلب ذلك تفعيل دور المنظمات الإقليمية، مثل آسيان وسارك، وتطوير آليات فعالة لبناء الثقة وتسوية النزاعات، وتنسيق السياسات في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبيئة.

دوليا فإن وجود سياقات دولية غير معادية للصعود الآسيوي ومتقبلة لفكرة انتقال القوة سلميا، وتقاسم أعباء مواجهة التهديدات الدولية تعد مشروطية مهمة لحدوث هذا السيناريو المفترض.