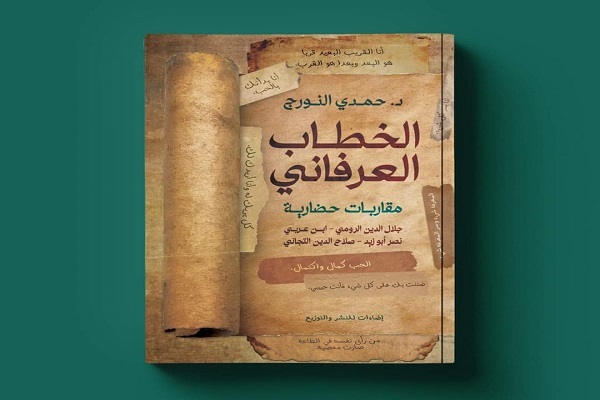

يقدم كتاب "الخطاب العرفاني"، للدكتور حمدي النورج، رحلة فكرية عميقة تتناول تطور الخطاب العرفاني عبر مسارات ثلاثة من كبار العارفين: جلال الدين الرومي ومحيي الدين بن عربي والشيخ صلاح الدين التجاني، ويبدأ الكتاب باستعراض السياق التاريخي الذي برزت فيه تجارب هؤلاء العارفين، مؤكدا على رغبة مشتركة في إصلاح المجتمع وتحقيق نهضة حضارية.

وقال الدكتور حمدي النورج في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، إن هذا الكتاب يقف على الأرض، لأنه يبحث في خطوط التجارب الذاتية التي رغبت في تحرير رسالة الدين من إطارها الضيق، إلى بعد عالمي شاسع، فهو أمر لا يتعلق برؤية أصحاب هذه التجارب داخل المجتمع الإسلامي فقط، بل يمليها فقه المجاوزة، وإن انطلق أصحابها من تجاربهم الذاتية، التي تشكلت داخل سياق زماني، يملي عليهم فكر التطور والتأثر، والقصد هنا تأثرهم بحركة مجتمعاتهم عند صوغ خطابهم.

وأضاف: معنى ذلك أن هناك تجارب ذاتية قابلة للتطور إلى عالم مجتمعي أكثر انفتاحًا، وتجارب لا تقبل مثل هذا الفعل، عندما تكون مغرقة في الذاتية غير المجاوز، فإن أي خطاب لا يتشكل بعيدًا عن سياقه الزماني والمكاني، ومن ثم تنبغي دراسة أفق هذه الخطابات في ضوء سياقها، وصولًا لكشف مضامينها، ثم انتخاب بعض هذه المضامين عندما تتوافق أو تقترب في سياقاتها من واقع مجتمعاتنا الحالية، لنعيد قراءتها في ظل واقعنا المقترب أو المتشابه معها.

وتابع الدكتور حمدي، أنه عندما نتحدث عن الخطاب العرفاني، وبصورة أكثر تحديدًا الخطاب الذوقي الصوفي، فإننا لا ننحاز إلى زاوية واحدة في حقل التناول، ذلك أن دراسة هذا الخطاب، معناها دراسة أبعاده وظروفه ومضامينه وموقع مجتمعه، وموقع صاحبه من المجتمع والمجتمعات الأخرى، بل والرغبة العالمية الصادقة في رؤية عالم أكثر إنسانية.

وأكمل حمدي، أن هذا الخطاب، لا يهتم فقط بدراسة مراحل السلوك الخاصة لبعض العارفين في سبيل المعرفة، وصناعة مجتمع أكثر نورانية، بل يهتم بدراسة موقع هذا الخطاب من حركة العالم، عندما تنطلق هذه الخطابات من علاقة الناس بالدين، وحاجتهم إليه، وكذلك موقع الضمير الديني الذي يحرك صاحب هذا الخطاب، وحقيقة الدين وهدفه، والتدين عند الناس وعند الله، والتدين الرمزي والصوري، وكيف يبني الدين شخصية مجتمعية قوية، تفرض للعقل حدوده، وللتشريع وتكوين المجتمع حقه، ثم تعزيز الروح المهذبة التي تنطلق نحو صناعة عالم إنساني رحيب، مع رفض عداوة الحياة الدنيا التي فرضها سلوك مثل الزهد والرهبنة، أو التكالب عليها الذي هو سبيل الفردية الأنانية، ومن ثم وقوع المجتمعات بين طائفتي الطاغين والمتبتلين، وكلاهما فرضان مانعان من تكوين مجتمع فاضل.

وقال أيضا، إن هذا الكتاب يسعي إلى المقاربات لتعزز السياقات السابقة، دون افتراض لتميز خطاب على آخر، ما دام أن الرغبة التي أشرت إليها سابقًا متحققة، وبعبارة أكثر وضوحًا، ليس هناك سلوك انتقاصي أو حتى رفضي لأي خطاب جرى انتخابه داخل هذا الكتاب، ذلك أنها خطابات باعثها سلوك نهضوي وإنمائي فاعل، وإن وقع الخطأ في القياس، فليس معناه قتل صاحبه، وإن انحرفت الرؤية، فليس هذا مدعاة لرفض صاحبها.

وتابع أن ما أصاب جلال الدين الرومي من قلق مضني على واقعه وحركة مجتمعه، واختفاء دور المسلم الفاعل المنوط به التغيير والخلافة الحقة، هو ما أصاب ابن عربي نفسه، وهو الباعث الحديث جدا الذي يقبل في سياقه قراءات حسن حنفي، ونصر أبو زيد وعابد الجابري وطه عبد الرحمن وفتح الله كولن وغيرهم، وهو الباعث نفسه الذي أملي علي أن أرشح خطابًا عرفنيًّا جديدًا قابلا للتحقق والدراسة وفعل التغيير، وهو خطاب الشيخ صلاح الدين التجاني.

وأشار حمدي أنه سيكون عليّ في هذا الكتاب، أن أعيد قراءة خطاب جلال الدين الرومي، ومحي الدين بن عربي، قراءة لا ترفض مطلقًا أثر السياق وحركة العالم في تشكل خطابهما، والظن أن رغبة كهذا لا يسعفها كتاب واحد، بل جملة بحوث تعيد القراءة، ثم بفعل النقل المعرفي تحدد كيف يمكن التعاطي مع هذه الخطابات الآن، والإفادة منها، بل والأهم في وجهة نظري، محاولة الإجابة على سؤال أراه مهما وحادا في واقع المواجهة الآن: بما أن الإسلام دين الواقع، وأنه يرفض التخذيل الذي يعتبره وليد النفاق، وأن الأعمال مرتبطة بمقاصدها، فكيف نتجنب الانحراف في التصور والعمل، وكيف تقع الأولويات؟.

وقال: لقد قرأت كتاب "فيه ما فيه" لجلال الدين الرومي، لأنه دروس ألقيت في سياق عام بمنطق شفاهي مقصود، وكان عبارة عن إجابات لجملة أسئلة قدمها المشاركون في الخطاب لشيخهم، ومن ثم راعت هذه الأسئلة مواقفها الذاتية، وانطلاقها من سياق اجتماعي حي، متأثرة برغبة في وضع معالم للطريق، وهم في ظرف استعماري حاد مع التتار، وما يستجلبه ذلك من قهر وسيطرة وظلم.

وأضاف: في نفس السياق، ما الذي يمكن أن يقوله عارف مثل جلال الدين الرومي لشخص يخبره بانتشار الظلم والغصب والفقر بسبب العدو، الذي يرى جلال الدين الرومي رجاله يتحركون حوله، ويقفون على باب بيته؟.

وأضاف: أنني اخترت هذا الموقف الاتصالي على حضوره الفاعل قديمًا، لعقد لون من المقارنة مع خطاب تواصلي جديد، وهو خطاب الشيخ صلاح الدين التجاني، والذي بني أيضًا على منطق الشفاهية، وجاء تحريرًا لمفاهيم عرفانية وسلوكية، جرى حبسها في صفحات ومصنفات قديمة، لم ترتحل عنها، ولم تتجاوزها، ومن ثم لونت بلون عصرها، وكان على صاحب الخطاب المختار، أن يجري نوعًا من التبيان والتوضيح لمعارف يجب أن تتسق مع روح عصرها، إلا في بعض المعارف التي تتعلق بالذات والصفات والتجليات وغيرها، ومن ثم جاء كتاب "التنزلات الإلهية" في مقابل كتاب " فيه ما فيه".

وعلى الجانب الآخر، قال أن كتاب" الفتوحات المكية" هو الكتاب الذي أشعل المعارك، فبقيام الثورة في المغرب بقيادة الموحدين 515-674 هجريا وانهيار دولة المرابطين 448-514 هجريا، تحولت تبعية الأندلس إلى الموحدين الذين حملوا راية الدفاع عن الأندلس في عدة مواقع أشهرها معركة الأرك عام 591 هجريا، معركة هزم فيها الموحدون ألفونسو الثامن ملك قشتالة بالأندلس ولكن جيوش الموحدين ما لبثت أن هزمت في موقعة العقاب 609 هجريا، على الرغم من ضخامتها، مما تسبب في انهيار دولة الموحدين نهائيا.

وأكمل في نفس السيا، أنه ومع انهيار الحكم الموحدي في الأندلس بدأت مرحلة جديدة من الانهيار في الأندلس، هذا الانهيار والضياع سببه، ضياع العدل كما يرى ابن عربي في كتاب لا يقل أهمية عن كتاب الفتوحات المكية الذي حمل التفسير، في مقابل هذا الكتاب الذي حمل الدستور، وهو كتاب التدابير الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، والذي عرض فيه ابن عربي نظريته السياسية، نشدانًا لدولة مثالية، كالتي تحدث عنها الفارابي في رسالته الشهيرة "آراء أهل المدينة الفاضلة"، لقد كان لابن عربي اتجاهًا واضحًا في نقده لحكام عصره ، ناعيًا عليهم ظلم الناس، وعدم إحقاق الحق، والميل عن طريق العدل، كما كانت له مواقفه الشخصية التي تعبر عن ذلك، حين رفض تعيينه واليًا من جانب بعض حكام الأندلس، مفضلًا الانخراط في الطريق الصوفي، ومجالسة الفقراء والمساكين.

وتابع: إن حدود جملة القواعد الدستورية الموجودة في هذا الكتاب، لا تخرج مطلقًا عن تلك الرؤية التي بنى على أساسها ابن عربي كتابه الفتوحات، عندما وضع الإنسان في مقابلة بين العالم ومن فوقه، من خلال جملة المعارف التي يحقق بها الإنسان خلافته على الأرض، كما رسمها الله له، متبعًا المنهج السليم الممنوح له من الله، وهذا المنهج الذي وضعه الله له يمكن تسميته بالنظام، وإذا كان هناك نظام عام يحكم العالم، فلم لا يكون هناك نظام يحكم مثلًا علاقة الفرد بالدولة، وعلى ذلك تتكون ثلاث عوالم مهمة، العالم الكبير بما فيه من قوى ووظائف، وقوى الإنسان ووظائفها، ثم الدولة وأفرادها ووظائفها المختلفة.

وشدد النورج، علي انه قد قصدت العروج إلى مصنف آخر، للتدليل على أن الخطاب العرفاني أو خطاب الذوق الصوفي لا يخرج مطلقًا عن رؤية إصلاحية شاملة للمجتمع والعالم، وليست مقولات ذاتية احترفت الوصف والترميز والإلغاز. على أنني لست مسبوقًا في تصريح كهذا، وبخاصة فيما يتعلق بخطاب ابن عربي، فقراءة الدكتور نصر أبو زيد لكتاب ابن عربي تنطلق من الفرضية نفسها التي أشرت إليها، لكنها حاولت إثبات ما يمكن التصريح بثبوته أصلًا في سائر المصنفات، وهو تأثر صاحب الخطاب بواقعه وسياقه، ومن ثم عكف الدكتور نصر على إثبات افتراض دقيق.

وأضاف على لسان، الدكتور نصر، هل لا يزال ابن عربي قادرا على المساهمة في مخاطبة قضايا عالمنا المعاصر؟ ثم يجيب عن سبب الاستدعاء ، وكون الخطاب قادرًا على ذلك عندما يستخدم كإطار تنويري مضاد ضد الإغراق السلفي، وخطاب التطرف الذي لون انطباع أوربا عن الإسلام في تسعينيات القرن الماضي، وعند بلورة مثل هذا الطرح يجب أن نحدد المضامين القارة في خطاب ابن عربي الذي سيكون بديلًا عن ذلك.

وأضاف: وربما لو وقف نصر أبو زيد بصورة من التوسع على كتابات الشيخ الأكبر، كما وقف في فصله السادس من الكتاب، والذي جعله تحت عنوان: "تأويل الشريعة- جدلية الظاهر والباطن" لقدم لنا تصورًا مكتملا حول الفروق الدقيقة التي أرادها ابن عربي في التفرقة بين ما هو ديني و دنيوي، وما هو فلسفي و عرفاني، وما هو تشريعي وعقلي.

وأكمل في السياق ذاته: لقد كانت الدراسة انتقائية في بعض موضوعاتها مثل: "موقع ختم الولاية من الجاهلية- وقيود المكان وضغوط الزمان- اللقاء بابن رشد- جدلية الوضوح والغموض في التجربة الصوفية- نشأة الوجود ومراتب الوجود-جدلية الظاهر والباطن"، وكلها مداخل تهدف للتفسير والتوضيح، دون القدرة على رسم معالم واضحة لمضامين يمكن الإفادة بها واقعيا الآن.

وشدد حمدي على انه من المهم التأكيد على الفكرة التي منها تكونت الرؤية الفكرية لنصر أبو زيد في تعامله مع علوم القرآن، أو التراث عمومًا، وبخاصة موقع النص القرآني من الواقع، وهي التي بحثها في فصله الثاني من الكتاب تحت مسمى "قيود المكان وضغوط الزمان".

وأسرد النورج، في حديثه أنه وفي مقابل هذه القراءة، كان لزامًا الوقوف على قراءة حديثة لكتاب الفتوحات المكية،وقد اخترنا كتاب "زبدة الفتوحات المكية"، للشيخ صلاح الدين التجاني دون غيره من القراءات، لأنه انطلق من فكرة التناول الشمولي للكتاب كافة، ووقف على فصول الكتاب بالكامل، شرحًا للمفاهيم وموقعها من التجربة الصوفية الآن ، مفعلًا نمط الانتقاء الذي يمكن أن يقدم درسًا سلوكيًّا على مستوى التجارب الذاتية، وشرحًا حديثًا لموقع معارف الكتاب من الواقع الحالي.

وأكمل في نفس السياق السابق، بأنه سنجد في مراحل التصانيف رغبة ملحة في ضبط المفاهيم الصوفية، فضلا عن المفاهيم المتعلقة بكل فرع، وهذا الضبط المفاهيمي، لا يمارس سلوك الارتحال لتفسير المفهوم القديم بمفهوم قديم مثله ، وبخاصة في علوم التصوف والخطاب العرفاني، بل إنه يضبط المفهوم انطلاقًا من تجربة ذاتية حديثة، وخطاب آني مشاهد، وربما تتضح هذه الآلية أكثر عند مقارنة ضبط بعض هذه المفاهيم، بما قدم قديمًا لهذه المفاهيم في كتب التصوف مثل الرسالة القشيرية والمواقف المخاطبات.

وعلى جانب آخر، قال إن مفاهيم مثل: الإسلام- التسليم – الرضا- التدبير- التوكل- البلاء- الطاعة والمعصية- التوبة- لغة القرآن- الأبجدية- الدعاء- الجهاد، جرى تقديمها في إطار سياقها الزماني والمكاني، في فعل يسمح بآلية التغيير والتطور، فمفهوم مثل الجهاد مثلا جرى تحريره وضبطه من كونه جهادًا يتعلق بجهاد الأعداء وجهاد النفس، إلى أربعة أصناف على نحو من الاتساع، بحيث اتسع المفهوم ليشمل التفرقة بين المجاهدة والجهاد، ثم المجاهدون بدون تقييد، والمجاهدون بتقييد، والمجاهدون فيه، والمجاهدون في الله حق جهاده، مع إحكام التفرقة بين كل صنف.

وتابع: لقد اخترت هذا المفهوم للتمثيل، لأنه أعز مطلب واقعي يمكن أن يتشكل الآن، وبخاصة في ظل أبعاد جغرافية تقرأ من ثلاث زوايا، أبعاد جغرافية للأحداث والوقائع الحقيقية التي نعيشها الآن، أبعاد جغرافية لأحداث ووقائع حقيقية جرت سابقا، وأبعاد جغرافية خاصة تتعلق بصاحب الخطاب ومدى انتشاره وحركة خطابه وحركة تداوله، والمتلقي الحيوي لهذا الخطاب الذي يتعاطى معه تمثلًا ونقًدا وبخاصة في مصر الآن، وبعض دول القارة الإفريقية.

وتابع: وقد رأيت أن هذا المشروع الذي ظهرت ملامحه في زبدة الفتوحات المكية، لن تكتمل صورته الواقعية، ومدى تفاعله مجتمعيا إلا باستكمال بعض الفروض البحثية، فإذا كان الشيخ صلاح الدين التجاني قد قدم البدايات الأولى لمنهج إسلامي حديث، ينظر بطرف إلى عطاء التراث الزاخر عبر خطاب عرفاني فاعل، فإن سمات هذا المشروع لا تتضح إلا بالعكوف على معززات هذا الخطاب الفكري الحضاري، الذي ظهرت ملامحه في تفسير القرآن الكريم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع، ثم الانتقال للمصدر الثاني وهو السنة النبوية المطهرة.

وعلى ذلك جرى، تمثل بقية فصول الكتاب، الذي يمكن أن يوصف بأنه دراسة لأفكار كل من جلال الدين الرومي ومحيي الدين بن عربي، وكيف صاغ منها المتأخرون خطابًا عرفانيًّا نهضويًّا كما نلمحه في خطاب الشيخ صلاح الدين التجاني.

وأشار حمدي إلى أن جملة ما سبق يجب أن يكون في السياق الآتي: عندما طلبت مني هيئة التحرير بدورية معتمدة، كتابة دراسة تتوافق مع محور العدد، اخترت أن أكتب عن جلال الدين الرومي، لقد كانت بذور كتابة الدراسة عندي، وبالفعل حاولت عقد مقارنة بين خطاب الحب عند مولانا جلال الدين الرومي، وخطاب الشيخ صلاح الدين التجاني.

وتابع: لا أدري لماذا لم أكمل هذه الدراسة، أو قل سألت نفسي مع حجم هذه الدماء المسفوحة في كل مكان، كيف سيكون الخطاب العرفاني، وبخاصة سلوك الحب؟ كيف نقنع الناس بجدوى الحب والتسامح والانفتاح على الحضارات، والسلام والأمن في مثل هذا الوقت الذي استفحل فيه فعل القتل، وهاجت أمواج الغضب، فأخذت كل شيء في طريقها، وانزوى خطاب الدين في أغلب السرديات الحضارية، في مقابل سلوك المنفعة والقوة والغصب؟ وقت كهذا يماثل على وجه اليقين، هذا الوقت الذي ظهر فيه عارفون كبار شغلتهم المحنة، وأقلقهم طوفان الدم، وظهر فيه الإنسان مرتعبًا قلقًا مهزومًا، لقد حمل هذه الدعوة الشيخ الأكبر، ومثله في الجانب المقابل من الكرة الأرضية، فعل جلال الدين الرومي، ولا يزال العرفانيون الكبار، يقدمون في خطابهم خطة الحب والسلام والعيش، في ظل التسامح الطيب، هذا هو عطاء المدنية الإسلامية بامتياز على مستوى الفكر.

وأضاف: لكن لماذا وقع فعل التسامح المرهف في خطاب جلال الدين الرومي، مع واقع سياسي واجتماعي هش وضعيف، وكان التتار والصليبيون والمد الشيعي، ينتهب كل الدويلات الإسلامية، بل ويأكل كل أخضر ويابس؟ لقد حاول أن يفرق بين الغث والسمين في منتجات حضارة جديدة، وحاول أن يخرج فكرًا وعقلًا، يبتعد عن الدوران في فلك الحضارة الجديدة ، حتى لا تنزوي قيم القديم وعراقته، تحت أتون سلطة الحضارة الهمجية الجديدة، وقد كان الرجل محقًّا عندما عزز خطاب القيم والتسامح والرحمة، في مقابل خطاب الغصب والقوة والدم، ولعل هذا هو الطرف الأقوى في خطاب جلال الدين الرومي، وهو أيضًا الملمح الأخطر، في فكر أي حضارة بناءة، عند الانتصار للإنسان لا للعنف، وهو أيضًا من أهم قيم الهوية الناظمة لنسق الأمة الثقافي، لقد كان ذلك عن طريق الغوص في التراث الفكري والديني والفني، وقوفًا على ركائز جديدة لهذا البنيان وإبداعاته وتميزه، سعيًا لوضع منظومة أخلاقية حاكمة ومسيطرة، تواجه حالة انهزام جديدة.

وقال: وبالرغم من حالة المحافظة الراسخة على ثوابت الدين الإسلامي، ووجوب المحافظة عليه، يبدو خطاب جلال الدين الرومي غير تسامحي أو انهزامي مع التتار والصليبيين، لكنه يمارس لونًا من التسامح المحافظ على الدين والثوابت، انتظارًا لفعل استنهاضي قوي.

وأسرد في نهاية الحوار، أنه يطاردنا هنا سؤال ملح، حول موقع الحضارة الإسلامية في هذا السياق الزماني الذي عاناه جلال الدين الرومي، وكان عارفًا كبيرًا معروفًا، يتعاطى الناس خطابه، ويلتفون حوله، ما الذي يمكن أن يقدمه العارف في حالات الانكسار، إلا مزيدًا من الاستنهاض غير المتوحش، والمقاومة الراسخة التي تنبع من ثوابت هذا الدين.