يحل اليوم الذكرى الـ50 على رحيل الدكتور «طه حسين» عميد الأدب العربي، صاحب البصيرة العلمية والثقافية الثاقبة، حتى ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرون، لازال يُذكر له ما تركه في ميادين العلم والثقافة من دراسات ومقالات وترجمات، نقلت أفكارًا كان المجتمع الثقافي متعطش إليها في ذلك الوقت.

وحين توفى «طه حسين» لم يكتف المجتمع الثقافي في ذلك الوقت بكلمات الرثاء وحدها، بل كتب عنه أدباء ذاك العصر، كلمات تصف لنا المكانة التي شغلها، والتأثير الذي بات مفقودًا بعد رحيله، ولهذا سنفصل حديثنا هنا حول ثلاثة أدباء، تركوا لنا رسائل تصف لنا الجهود التي بذلها «طه حسين» في خدمة الثقافة والعلم.

محمود تيمور: «رسام الأفكار»

توالت بحوث ودراسات الدكتور «طه حسين» في النقد الأدبي، وفي الإصلاح التعليمي، وفي التوجيه الاجتماعي، وفي التثقيف بوجه عام، فكانت في جملتها مثلًا عاليًا لاستقلال الفكر، وجدة الرأي، وتميز الملامح الخاصة في كل ما يعبر به، ويدعو إليه.

وبالروح الخيرة مضى «طه حسين» يرسم لنفسه سلوكًا انسانيًا رفيعًا، لم يحد عنه حين جرى قلمه بتصوير الحياة والأحياء، وبالتعبير عن الوجدان الاجتماعي في أصالة وصدق. ولم يحد عنه كذلك حين تمرس بالمناصب: أستاذًا وعميدًا جامعيًا، ووزيرًا ورجلًا من رجالات الدولة له سلطانه ومشورته وتوجيهه في جلائل الأعمال.

إن «طه حسين» فيما قرئ له من قول، وفيما أثر عنه من عمل، وفيما أسدى إلى الناس من سعي، إنسان كبير القلب، سمح النفس، رهيف الشعور، فلا غرو أن تلتف حوله القلوب، وأن تألفه النفوس، وأن يحوطه معاصروه بهالة وهاجة من مشاعر الحب والاعزاز، سواء في ذلك من تلقوا عنه، ومن قرءوا له، ومن اتصلت أسبابهم بأسبابه، ومن أفادوا منه على قرب أو على بعد.

وأما صبغة الفنان في شخصية «طه حسين» فهي ميسم يطبع أعماله الأدبية جميعًا، حتى ما كان منها خالصًا للبحث والدرس، مما يفتقر إلى التجرد للتأمل والتفكير والاستنتاج، وأعنى بتلك الصبغة فيه أنه لا يتناول موضوعًا، ولا يرسم صورة، إلا كان فيما يتناول وما يرسم فنانًا أصيلًا، يواتيه الخلق والابتكار ولا يكاد يخطئه أو يخلفه.

وبهذه الصبغة التي استيسرت له أصبح «طه حسين» أغنى كتّاب عصره عن أن يعلن اسمه بين يدي ما ينشر له. ذلك بأن أسلوبه طعمًا ومذاقًا، بلا اللفظ والعبارة، إنما هو أسلوب أديب فذ، ينفرد بخصائصه، ولا تخفي ملامحه، هو أسلوب نابغة أدبنا العربي «طه حسين».

عبدالرحمن صدقي: «تقييم التراث»

ولما كان الدكتور طه حسين، مع ولعه بالتراث القديم واحاطته به وحرصه عليه، مولعا بالتجديد في دراسة هذا التراث، مبتدئا بتحقيقه وتمحيص مصادره لينتهي الى اعادة تقييمه تبعا لما ينجلي من حقيقته فقد أصدر كتابه «في الشعر الجاهلي» متوخيًا فيه أن يفسح المجالات لمختلف النظريات يأتي بها، غير محاول التحريف من صراحها، أو اشراك غيره فيها للتخفف من تبعتها، وقد قامت القيامة على هذا الكتاب وصاحبه، وكان عامل الحزبية المعارضة هو المحرك الأول لها ، وقد هددت الوزارة القائمة يومئذ بالاستقالة ، فانتقل الحزب المعارض بالخصومة من البرلمان الى النيابة التي انتهت الى الحل الذى ينهى الأزمة. وهو حجب الكتاب عن البيع في المكتبات.

هذه الضجة التي أثارها هذا الكتاب من كتب الدكتور طه حسين الأولى من نوعها، فقد سبقتها منذ سنوات ضجة أخرى خرقاء من أجل كتابه «تجديد ذكرى أبى العلاء» اذ قدم أحد أعضاء الجمعية التشريعية سؤالا في الجمعية التشريعية، مطالبا فيه بحرمان طه حسين من حقوق الجامعيين لأنه ألف كتابا فيه الحاد وكفر، متناسيًا أن ذلك الكتاب أجازه للدكتوراه ثلاثة من أئمة مشايخ الأزهر العلماء الذين لا يمكن أن يجترئ السائل أو غيره على التعرض لهم في دينهم أو علمهم بأدنى الشبهة وأيسر النكر.

ولقد اتفق في ذلك الحين ان كان رئيس الجمعية التشريعية سعد زغلول، فدعى صاحب السؤال الى العدول عن سؤاله، بحجة أنه لا يسيء الى الجامعة الحديثة المقصودة بالإساءة وحدها، بل إلى الجامعة والأزهر جميعًا، فلم يكتب للضجة أن يطول عمرها ويندلع شرها في تلك المرة. أما في هذه المرة الأخيرة فقد كان للسياسة الحزبية فيها الشأن الأكبر، اذ كان التطاحن بين الاحزاب على الحكم يستخدم فيه كل سلاح، ولو كانت فيه الجنابة على من ليس عليه جناح، طالما امتد أثر الاصابة من قريب أو بعيد الى الحزب الآخر فنال منه، وأخرج موقفه وزعزع استقراره وأفقده مكانته.

سهير القلماوي: «التعليم ضرورة مُلحمة من ضروريات الحياة»

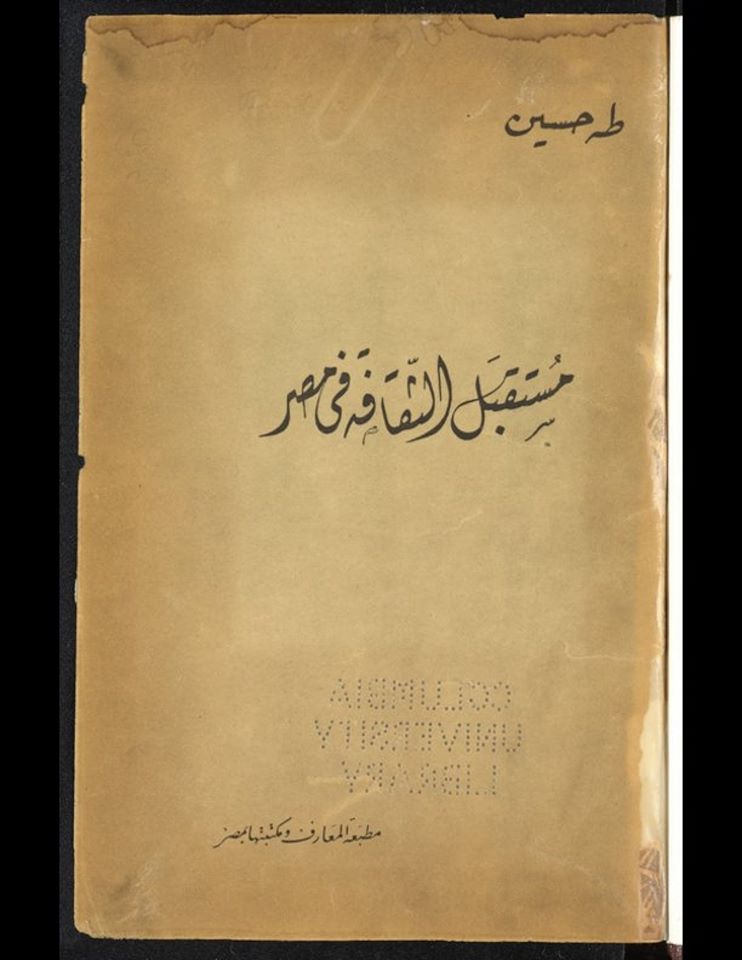

وعاد «طه حسين» إلى مصر ليرسم الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه المعلم وما يجب أن يتطور إليه التعليم في الجامعة وفي المدارس الثانوية وفى المدارس الأولية خاصة. يوضح أهداف التعليم ويفتح آفاقه لآماد لا تحد. وفي كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» صورة واضحة لآرائه التي يضغط فيها على ما يجب للأستاذ وللمعلم من اعداد واختيار ورعاية ليكون مكرمًا كريمًا فينشئ جيلًا مكرمًا كريمًا وليكون واعيًا بدوره وخطر هذا الدور في حياة الأمة، فيسمو إلى مستوى هذه الخطورة ويعد نفسه للقيام بأعمالها.

وامتد الزمان فإذا «طه حسين» يلي أمر التعليم مستشارًا للوزارة ثم وزيرًا لها فيخطو خطوة جبارة نحو تحقيق آمال الشعب الذي يجعل التعليم الثانوي مجانًا. كم خضع آنذاك لحملات من التشهير حتى لقبوه بوزير الماء والهواء لأنه قال: أن العلم كالماء والهواء يجب أن يكون متاحًا لكل أفراد الشعب، ولا يمكن أن تقوم ديمقراطية، من دون أن يتعلم الشعب.

ودارت الأيام وقامت ثورة الشعب وتعبيرًا منها عن ضمير الشعب بحب العلم ويؤثر التعليم فتحت أبواب التعليم كلها على مصراعيها ومجانًا للشعب كله.

إن «طه حسين» لا يعيش إلا ليعلم وليتعلم، وتدور حياته كلها حول هذا المحور السامي الأساسي في حياة الأمم أني ما زلت أذكر كيف كان يتحامل ليأتي إلينا في كلية الآداب منذ بضعة أعوام استجابة لرجاء والحاف قويين من طلابه ليدرس أبناءنا ولو ساعة واحدة في الاسبوع. كم ذا كانت فرحة أبنائنا به وكم أضاء لهم من طريق وفتح أمامهم من آفاق وبسط لهم من آمال.

ولئن أقعده المرض عنا فإن كلية الآداب ما زالت تردد صوته إلى اليوم. أنها الكلية التي خرجت وأخرجت الجامعة كلها معها عام 1932م، لتطالب بعودة «طه حسين» إليها يوم نقله منها إسماعيل صدقي ضمن مخطط بطشه بالطلاب، بل بالشعب كله. ولو استطاعت الكلية اليوم أن ترد عنه المرض ليعود إليها ما ترددت أن تفعل المستحيل في سبيل ذلك.

ولكن عزاءها أن طه حسين لا يحيا في تلاميذه – وكل أساتذة الكلية من تلاميذه – فحسب، وإنما هو يحيا في طلابها الذين يدرسون «طه حسين» في دراستهم للأدب الحديث. بل إن منهم من نال درجته العلمية العليا عن بحوث حول أعمال طه حسين.

جاءت هذه الآراء منصفه للدور الذي لعبه الدكتور طه حسين، في المجتمع الثقافي، فكانت مؤلفاته وتقاريره ومقالاته كالمظلة تأخذنا تحت ظلالها إلى البر الآمن، وهي ايضًا بمثابة النور الهادي، تنقذنا من عتمة ظلام الجهل الدامس.