تنوعت إبداعات عبد الرحيم يوسف بين الشعر والترجمة على مدى ما يقرب من 25 عامًا، فكتب شعر الفصحى والعامية منذ أن كان طالبًا جامعيًا، وصدر له ثمانية دواوين شعرية بالعامية المصرية.

نشر الكثير من القصائد في دوريات مصرية عديدة، وشارك بصياغة أشعار وإعداد 13 عرضًا مسرحيًا منذ عام 2000 حتى 2014. وفي مجال الترجمة صدر له أربعة وثلاثون كتابًا مترجمًا منها "ثلاث دراسات حول الأخلاق والفضيلة"، تأليف برنارد ماندفيل في 2014 والذي فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب فرع ترجمة الأعمال الفكرية عام2017.. يضاف إلى ذلك نشره لعدد من الترجمات الأدبية في جريدة "أخبار الأدب" المصرية، ومجلة "إبداع" وترجمة عدد من التقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، ومكتب اليونسكو بألمانيا، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي شهادته التي خصّ بها بوابة "دار الهلال" حول تجربته يقول عبد الرحيم يوسف: "صرتُ أبتهج خفيةً كلما خاطبني أحد وناداني شاعرًا! وكنت في ما مضى أستاء من مناداة البعض للبعض بي شاعر، ويا فنان، ويا أديب، إذ كنتُ أحسها مزيجًا من الرياء والابتذال والسخرية المبطنة. لكن بعد أن غلبت معرفة الناس لي مترجمًا على معرفتهم بي شاعرًا، وبعد أن تباعد عني الشعر فصار لا يطرق بابي إلا لِمامًا، عدت طفلًا تطربه الهدايا الصغيرة والإشادات التي ينطق بها الغرباء من وقت إلى آخر".

ويوضح: "صاحبني الشعر منذ زمن مبكر. تعلمت القراءة بفضل أمي وأخي وأختي الأكبر مني قبل دخول المدرسة، وصارت متعتي الأكبر أن أنغمس في قراءة ما توافر من كتب في بيتنا: مجلتا ميكي وسمير، والمغامرون الخمسة، والمخبرون الثلاثة، والشياطين الـ13، نسخة مهذبة من ألف ليلة وليلة، ثم استعارات أخي الأكبر من مكتبة مدرسته، ثم مكتبة البلدية التي تراوحت بين روايات لنجيب محفوظ ودواوين ومسرحيات شعرية. في هذه السن الصغيرة قرأت ضمن ما قرأت مجنون ليلي لأحمد شوقي، والسيرة الهلالية بجمع عبد الرحمن الأبنودي، بالإضافة إلى أشعار أخي الأكبر نفسه ودواوين أخرى متفرقة. وفي السابعة، مع اجتياح إسرائيل لبيروت عام 1982، وجدتُ نفسي أكتب قصيدة قصيرة عمودية ساذجة بعنوان "لبنان"، تأثرًا بما كنت أراه وأسمعه في نشرة الأخبار، وأقرأه في جريدة الأهرام المفضلة لوالدي رحمه الله. بعدها كتبت قصيدة أخرى في نفس العام في ذكرى جمال عبد الناصر، وكنت أعرض ما أكتبه على أسرتي فأجد تشجيعًا. وذات مرة حكى أبي لصديق له يزورنا عن قصيدتي عن عبد الناصر، فطلب مني قراءتها، ثم أعقبها بنقد لاذع للزعيم الراحل كان بمثابة أول تحطيم للثوابت أقابله في حياتي! بعدها كتبت قصيدة شاركت بها في مسابقة أعلنتها مجلة سمير، وفزت عنها بمجلد سمير، الذي قلتُ عنه قبل ذلك إنه أجمل جائزة حصلتُ عليها في مسابقة شعرية.. هكذا بدأ الشعر معي كرفيق يحاول معه إثبات "شطارة" ما، محاولة لإبراز التفوق ونيل اعتراف الكبار باختلاف الفتى الضئيل الحجم، القصير النظر والقامة. لكن مع مرحلة المراهقة صار رفيق الرغبة في الاختفاء والانزواء عن العالم! صرت أكتب قصائدي الرومانسية الحائرة وأخفيها عن الجميع. صار الشعر رفيقًا شخصيًا جدًا، أجد فيه مؤنسًا حقيقيًا، لكنني أشك في قيمته -أعني قيمة ما أكتبه- مثلما أشك في نفسي وفي صورتي كمراهق يراوح حائرًا بين عالمين: عالم الطفولة السعيد رغم كل شيء، وعالم الشباب المجهول والمخيف".

ويتابع يوسف "في ذلك الوقت ازدادت القراءات وتعمقت، وصرتُ أذهب بنفسي إلى مكتبة البلدية بمدينتي الإسكندرية حيث أختار كتبي بنفسي، بعد أن قرأت في موضع ما أن الشاعر أو الأديب أو المثقف بشكل عام ينبغي له أن يقرأ في مجالات مختلفة وليس في الشعر فقط، وساعدني دخولي إلى كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية على توسيع قاعدة قراءاتي الأدبية. وبدأت محاولاتي الشعرية تكتسب طموحًا أكبر. وفي عامي الثاني من الدراسة الجامعية تشجعت وشاركت في مسابقة أقامها المجلس الأعلى للشباب والرياضة لطلبة الجامعات المصرية وقصور الثقافة أيضًا. وقتها كنت ما زلت أكتب الفصحى وإن بدأت العامية تتسلل على استحياء في محاولات متأثرة كثيرًا بالأبنودي أولًا، ثم سيد حجاب، ثم الكبير صلاح جاهين، قبل أن أعثر على كنزي الأكبر لدى والد الشعراء فؤاد حداد. فازت قصيدتي الفصحى "المدن العرجاء.. حكاية عربية" بالمركز السابع في مسابقة المجلس. وفي ذات العام شاركتُ بأغنية عامية "سُكاتِك" في مسابقة راديو وتليفزيون العرب على مستوى العالم العربي، وحصلت بها على المركز الثامن".

ويؤكد: "هكذا في منتصف التسعينات، وأنا أقترب من عامي العشرين دون أن أعرف سبيلًا للوسط الأدبيّ في الإسكندرية أو نوادي الأدب في قصور الثقافة، وجدتُ في هاتين الجائزتين مؤشرًا كنت في أشد الاحتياج إليه، كوني أسير في الاتجاه الصحيح، وليس وراء سراب تام. لكن في نفس الوقت عام 1995، تعرفت على الصديق الشاعر والقاص محمد خير، القادم من القاهرة وقتها ليلتحق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. كنت في الصف الثالث بكليتي، وجمعتنا جوَّالة كلية الآداب، حيث أمارس هوايتي بتلحين الأغاني، وكنت قد بدأت العزف السماعي على الكيبورد في صغري حتى وصلت إلى مستوى معقول أوهمني وقتها بقدرتي على التلحين وهو ما فعلته مع أصدقائي في جوَّالة كلية آداب بالفعل! قبل أن أتعلم العزف على العود لاحقًا في نهاية التسعينيات وأكتفي من الموسيقى بالعزف فتخسر الموسيقى العربية ملحنًا رهيبًا!

ويلفت يوسف إلى أن الحدث الفارق كان في عام 1999؛ حين انضم إلى ورشة الشعر في أتيليه الإسكندرية. وكانت لقاءاته الأسبوعية مساء كل خميس في الأتيليه فرصة له كي يعرض قصائده ويسمع تعليقات الزملاء، أو يسمع قصائدهم ويشارك تدريجيًا في مناقشتها متغلبًا على خجل البدايات. وفي الأتيليه تعرف على مجموعة أخرى من الشعراء والكُتاب الذين بدوا له أكثر طليعية، ووجد وسطهم متنفسًا أكبر للأفكار والنصوص والنقاشات ثم الصداقة.

يقول: "صار لي في الإسكندرية أخيرًا أصدقاء مهتمون وفاعلون في المشهد الثقافي سواء الأدبي أو المسرحي أو التشكيلي. كانت لحظة انطلاق هائلة للشخص الذي عُين مدرسًا للغة الإنجليزية في قرية نائية تابعة لإدارة برج العرب التعليمية، لكنه في المساء يلتقي أصدقاءه على المقاهي وفي الندوات والعروض المسرحية ومعارض الفن التشكيلي. ازدحمت حياتي بالتجارب الحياتية والعاطفية، وتحول الشعر إلى رفيق جديد: رفيق يحاول تنظيم كل هذه الفوضى من المشاعر والأفكار والخبرات اليومية. خفتت موسيقى التفعيلة في قصائدي رويدًا ليحل محلها شكل حر من الشعر لا يتخلى تمامًا عن الموسيقى لكن يتسع صدره لكسر الوزن وقصيدة النثر حتى في شكل قصيدة الكتلة. صرت أكتب بغزارة، وأقرأ قصائدي على الأصدقاء في المقهى مساءً وأستمع إلى آرائهم سواء كانت سلبية أو إيجابية، ومع كل نص جديد كنت أشعر أنني أقترب خطوة من حلم "الصوت الخاص".

ويبين أن القصائد لم تكن تنسال هكذا دون رابط، بل صار يتعامل معها كمشاريع تجمعها فكرة ديوان واحد. وتوالت المشروعات في فترة الذروة الكتابية تلك: من عام 2001 إلى عام 2006، حيث كتب في هذه الفترة سبعة دواوين لم ينشر منها إلا قصائد معدودة في كتب جماعية أو دوريات أدبية مثل جريدة أخبار الأدب، ومجلة الشعر، ومجلة أدب ونقد، والثقافة الجديدة. ثم أتى عام 2008 ليحمل له فرحة صدور أول ديوان كامل بعنوان: "قصايد ماتت بالسكتة القلبية" الذي كتبه عام 2003، وصدر في سلسلة كتب يدوية كان يصممها وينفذها بيده صديقه القاص ماهر شريف، في إصدار محدود لكنه فائق الجمال والخصوصية، 150 نسخة في عامين! ثم أتى عام 2009 ليصدر أول ديوان مطبوع له بعنوان "م المرحلة الزرقا" الذي كُتب قصائده بين عامي -2001 و2002 بالتعاون مع جماعة الكل الأدبية. وفي عام 2010 يصدر ديوانه "قطة وقديسة وجنيَّة"، وكان قد انتهى منه بين عامي 2002 و2003.

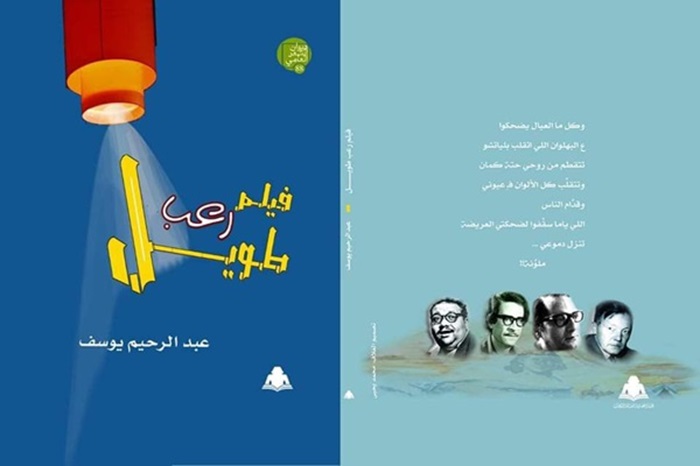

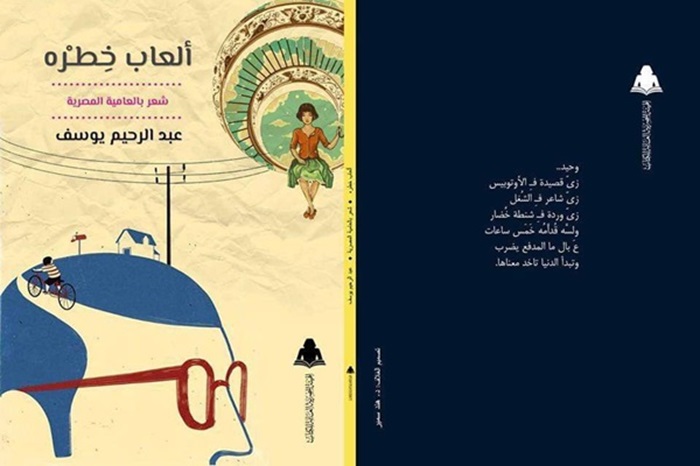

ويضيف: "في 2013 نشرت ديواني Game Over عن دار كلمة بالإسكندرية وكانت قصائده قد كتبت بين عامي 2001 و2002. وفي 2017 نُشر لي ديوانان: "كراكيب جديدة" عن دار العين (كُتبت قصائده بين عامي 2004 و2006)، وديوان "ألعاب خطرة" عن الهيئة العامة للكتاب (كُتب بين عامي 2003 و2004). وفي عام 2018 نُشر ديواني "عفريت العلبة" أخيرًا بعد رحلة عجيبة من الانتظار والتنقل في أروقة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأت عام 2010 (وكان الديوان قد فاز بالمركز الرابع في مسابقة كتاب اليوم عام 2010). وأخيرًا نُشر ديواني (فيلم رعب طويل) في 2022 عن سلسلة ديوان الشعر العامي بالهيئة العامة للكتاب (وكانت قصائده قد كُتبت في الفترة من 2006 إلى 2010). وبعد عام 2015 عزَّت زيارة الشعر لي. كنت قد بدأت في 2014 التركيز على ترجمة الكتب الأدبية والفكرية، وفزت عن ترجمتي لكتاب (ثلاث دراسات حول الأخلاق والفضيلة) للكاتب والفيلسوف برنارد ماندفيل بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب فرع ترجمة الأعمال الفكرية لعام 2016. أنهيت خدمتي في التدريس عام 2018 وتفرغت للترجمة، وصارت معرفة الناس بي مترجمًا تطغى على معرفتهم بي شاعرًا".

ويتساءل يوسف: هل أقول إن الشعر تركني بغير رجعة كما يحدث لكثير من الشعراء؟ هل انتهت تجربتي وجفت منابعها بعد سنوات الخصب والوفرة؟ ويواصل: "كنت أقول هذا لكل أصدقائي حين يسألونني عن الشعر، أقول لهم لديّ في الدرج ديوان كامل لم يُنشر بعد، لكني أدخره لوقت آخر حتى لا تنقطع علاقتي بالشعر نهائيًا، حتى أقول إنه بقي لدي ما أقوله. كنت أقولها باستسلام وما يشبه الرضا، لكن الحزن والأسى كانا يفيضان بداخلي وأنا أتساءل كلما قرأت نصًا قديمًا لي بالصدفة: هل كنت شاعرًا حقًا؟.. لكن الشعر، هذا الرفيق المزاجي تمامًا، فاجأني في أكتوبر الماضي بزيارة طويلة استمرت حتى فبراير، كتبت فيها عددًا من القصائد نشرت اثنتين منها، وصرت أتحين الفرصة كي أحكي لأصدقائي عن هذه الزيارة العزيزة. أقول لهم إن الشعر -كما يبدو- لم ينتهِ مني تمامًا، وما زال يحمل لي في جعبته بعض الهدايا الثمينة من وقت إلى آخر. فافرح يا قلبي.. لك نصيب!".